小野神社・小野篁神社・小野道風神社(大津市小野)

《案内板より》

小野神社の祭神は第五代天皇孝昭天皇の第一皇子、天足彦国押人命(アマタラシヒコクニオシヒトノミコト)とその七世の孫の米餅搗大使主命(タガネツキノオオオミノミコト)です。米餅搗大使主命は、応仁天皇(15代)の頃に日本で最初に餅をついた餅作りの始祖といわれています。現在ではお菓子の神様として信仰を集めています。

この神社は、小野妹子・小野篁・小野道風などを生んだ古代の名族小野氏の氏神社です。推古天皇(33代)の代に小野妹子が先祖を祀って創建したと伝えられています。(系図は案内板より作成 道風は篁の孫と言われていますが、この系図によると甥になりますね。)

|

|

| 小野神社鳥居 | 小野篁歌碑 わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣り舟 |

|

|

| 小野神社本殿 社の両側にあるのは狛犬ではなく鏡餅です。 |

左の写真の鏡餅灯篭(と言うようです)を拡大。 他に鏡餅を置いている神社があるのかしら。 |

|

|

| 小野篁神社本殿(重要文化財 切妻造平入) (案内板より) 小野神社境内社 道風神社と同じ頃(1341年)の建築。一部は江戸時代の取替え材になっています。 小野篁(802~852) 平安時代前期の公卿、文人 |

小野道風神社本殿(重要文化財 切妻造平入) 小野神社から南500mの飛地境内社で棟札銘により1341年建立。形式手法は小野篁神社とよく似ています。一部は江戸時代に取替えられています。 小野道風(894~966)は平安時代中期の書家。柳の木に飛付く蛙の姿を見て発奮努力した話は有名。 |

海門山満月寺(大津市本堅田)

|

|

| 海門山満月寺 浮見堂 近江八景の一つ堅田の浮見堂 平安時代 栄心僧都が海上安全と衆生済度(「生きているものすべてを迷いの中から救済し、悟りを得させること」とか)の祈願のため建立。1000体の阿弥陀様を安置。 現在の堂は昭和9年に台風で倒壊し、昭和12年に再建されました。 近江八景は幾つ言える?友人と頭をひねりました。 |

海門山満月寺 観音堂 聖観音菩薩坐像(重要文化財 平安時代の作) |

|

|

| 境内の立派な松 | 境内の満開の桜 |

圓満院門跡(大津市園城寺町)

皇室ゆかりの寺、ここの宿坊「三密殿」に宿泊。みんなで投扇興を真剣に興じたり、精進料理を頂きました。

|

|

| 圓満院門跡宸殿表門 | 圓満院の桜 |

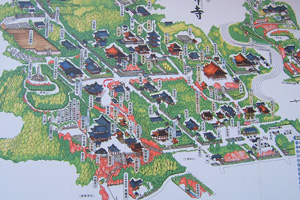

三井寺「長等山園城寺」(大津市園城寺町)

天台寺門宗の総本山三井寺は7世紀に大友氏 (古代)の氏寺として草創。10世紀頃から比叡山延暦寺との対立抗争が激化し、焼き討ちされることが度々ありましたが、その都度再興されてきました。

|

|

| 広大な敷地に多くの堂舎が建ち並び、数多くの国宝・重要文化財があります。 | 仁王門 1452年建立。徳川家康により甲賀の常楽寺より移築、寄贈。 |

|

|

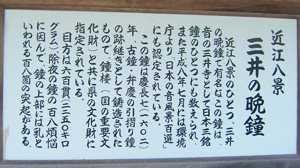

| 三井の晩鐘(重要文化財) 宇治の平等院、高尾の神護寺と共に日本三銘鐘に数えられていいます。(後ろのシート内は台風によって破損した金堂の屋根の全面葺き替え・大棟の鬼瓦の新調・飾り金具の修理などの改修工事中) |

三井の晩鐘案内板 「弁慶の引摺り鐘」の跡継ぎとして鋳造 |

|

|

| 伝説「弁慶の引摺り鐘」 奈良時代の作 むかし俵籐太が三上山のムカデ退治のお礼に竜宮から持ち帰った鐘を三井寺に寄進したと伝えられています。その後、山門(延暦寺)との争いで弁慶が奪って比叡山へ引き摺り上げてついてみると「イノーイノー」(関西弁で帰りたい)と響いたので弁慶は「そんなに三井寺へ帰りたいのか!」と怒って鐘を谷底へ投げ捨ててしまいました。その時のものと思われる傷跡や破目などが残っています。 |

三重の塔 室町初期の建築 1601年徳川家康によって寄進。もとは奈良県比蘇寺の塔。 手前は灌頂堂 。 |

|

|

| 閼伽井屋三井の聖泉 重要文化財 天智、天武、持統の三天皇の産湯に用いられたという泉。三井寺の名前の由来になっています。 古来より閼伽水(仏教において仏前などに供養される水)として金堂の弥勒さまにお供えされてきました。 |

左甚五郎の龍 閼伽井屋の正面にあります。 むかしこの龍が夜な夜な琵琶湖に出て暴れたために、甚五郎が自ら龍の目玉に5寸釘を打ち込み静めたと伝えられています。 今もこの龍は、静かに閼伽井屋の正面で三井寺を見守っています。 |

|

|

| 三井寺の桜 | 疎水の桜 |

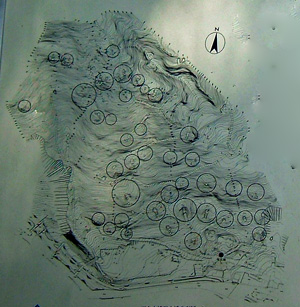

百穴古墳群(大津市滋賀里)

今から約1400年前(古墳時代後期)造られた墓が多く集まっています。大きな石を積み上げて造られた石の部屋(横穴式石室)は死んだ人を納める場所と外とを結ぶ細い通路にわかれ、表からみると、この通路の入口が穴のように見えます。この穴が沢山あることから、「百穴」という名前がつけられました。

ドーム状の石室や納められていたものから、遠く中国や朝鮮半島からやって来た人たちと関係するのではないかと考えられています。(案内板より)

|

|

| 古墳配置図(案内板より) | 古墳 |

|

|

| 古墳 | 古墳 |

|

|

| 石造阿弥陀如来坐像(志賀の大仏(おおぼとけ) 山中越えで京都へ向かう旅人の安全を願ったといわれています。3mを越える阿弥陀像です。 |

崇福寺跡(大津市滋賀里)

案内板より

崇福寺跡

崇福寺は天智天皇7年(668年)大津遷都の翌年に建立された寺です。その後も繁栄を続けましたが、平安時代末期の山門(延暦寺)と寺門(園城寺)の争いに巻き込まれ衰退の一途をたどり、鎌倉時代の後半頃にはついに廃絶したようです。寺跡は三条の尾根の上に残り、北尾根は弥勒堂跡、中の尾根は小金堂・塔跡、南尾根は金堂・講堂跡です。塔跡の心礎から国宝舎利容器が発掘され、近江神宮に保管されています。百穴古墳群、志賀の大仏から約500m進むと入口に到着。

|

|

| 崇福寺金堂跡 | 崇福寺金堂跡 |

花まつり

|

|

| ちょうど、4月8日で日吉神社参道近くのお寺で花まつりの行事が行わていました。甘茶を仏様に注ぎかけ60数年ぶりに頂きました。懐かしい味でした。 | 甘茶 ユキノシタ科 落葉低木 別名 コアマチャ ヤマアジサイの変種 若葉を蒸して乾燥させ、煎じたのが甘茶。 甘味成分はフィロズルチン。 (濃いアマチャには毒性があるとか。厚労省では2~3グラムを1リットルの水で煮出すことを推奨しています。) |